|

| EL GRUPO DE TAREA ARMADA CECs: UN EJEMPLO EXITOSO DE COLABORACIÓN CIENTÍFICO-NAVAL |

|

“Una alianza firme entre las Fuerzas Armadas y la comunidad científica constituye una herramienta fundamental para el desarrollo científico del país. La conformación de un pequeño grupo civil de élite trabajando con la Armada, con objetivos y metas focalizadas, sabiendo lo que hay que hacer para escoger un problema clave y resolverlo en corto plazo, permite obtener grandes resultados y alcanzar lo inesperado”.

|

En Chile la misión de enfrentar el problema de los tsunamis está asignada a nuestra Armada, una institución militar. Para poder cumplir cabalmente esa misión la Armada necesita combinar sus capacidades propias con las de instituciones civiles tanto chilenas como de otros países. Por esa razón se me invitó a exponer la exitosa experiencia que nuestro Centro de Estudios Científicos (CECs) ha tenido trabajando en conjunto con la Armada en un problema diferente, el del cambio climático.

La idea es obtener la pista para atacar un problema nuevo, analizando como se ha atacado con éxito otro problema. La analogía y la metáfora son poderosas herramientas de trabajo en muchas esferas de la actividad humana y muy especialmente en la ciencia. El gran físico teórico norteamericano Richard Feynman sintetizaba este concepto con una frase aparentemente obvia: “las mismas ecuaciones tienen las mismas soluciones”.

La intención de esta exposición es entonces relatar, cómo se fue dando nuestro trabajo conjunto en cambio climático y que, como decía nuestro recientemente fallecido gran poeta Gonzalo Rojas, lleguemos a partir de ello- guiados más por el “zumbido de las palabras”, que por las palabras mismas - a algunas conclusiones sobre cuál podría ser una buena manera de abordar el problema de los tsunamis.

Hace no muchos años atrás, tanto el cambio climático como los tsunamis era algo que estudiaban sólo pequeños grupos que tenían la pasión de hacerlo. Sin embargo, en los últimos años ha habido, por un lado una toma de conciencia masiva de toda la humanidad del cambio del clima y, por otro, una especie de racha de tsunamis que los ha puesto tambien en el foco de atención del mundo. Ya en eso vemos una semejanza.

Ahora, cuando un país pequeño como este, se enfrenta a un problema que está en el foco de la atención del mundo, el modo como lo resuelve, es algo que trasciende vastamente la importancia del problema mismo. Es decir, el país, queda en la mira del mundo por la manera como ataca este problema de interés global. Por lo tanto, los efectos de su solución trascienden el ámbito mismo del problema y tienen impacto en la valoración del país ante el resto del orbe.

Cuando el organismo oficial a cargo es, como decía al comienzo, una institución militar, la Marina, para poder contribuir desde fuera de ella a la solución del problema, se requiere un estilo distinto, un modo de acción que pasa por entender los códigos, entender el potencial, tener admiración por la Marina, y aprender de ella. Esa no es una tarea fácil, la sociedad en general es bastante lejana del modo como operan las Fuerzas Armadas, y los científicos tendemos a enclaustrarnos en nuestros lugares de trabajo y somos aún más lejanos. Sin embargo, no hay nada más bienvenido que un problema urgente que obligue a romper esa barrera y que convierta la unión de dos mundos distintos en un instrumento muy poderoso.

A continuación, ilustraré con algunas imágenes nuestra interacción y el grado de compenetración que hemos llegado a tener con la Armada. |

|

|

Esta es una vista de nuestro centro que está en Valdivia (Fig. 1). La ciudad de Valdivia es importante en cuanto a tsunamis y terremotos, ya que fue devastada por el sismo del año 1960. Se puede observar al centro, frente a la entrada principal del instituto, una torre que entró en funciones hace sólo un mes atrás, la que se ve de cerca como se muestra en la imagen siguiente (Fig. 2). Esta torre tiene mucho que ver con nuestra relación con la Armada. Es una estructura de cristal, de dieciocho metros de altura que contiene varios símbolos, está a orillas del río Valdivia, y tiene adentro un péndulo de Foucault que muestra la rotación de la Tierra. Este es el péndulo de Foucault más austral del mundo. La torre fue construida como una reacción frente al terremoto del año pasado. Desde nuestros laboratorios en Valdivia, que dan al río, vimos cómo la costanera se desplomaba y pensamos que era necesario, no sólo reconstruir sino que, salir con algo mucho mejor de lo que había antes, con un símbolo inspirador. |

|

Ustedes observarán que en la parte superior de la torre, hay una lente de Fresnel, que es el fanal de un faro de recalada que fue instalado allí por la Armada.

El punto es cómo se originó esto, y esta es una de las características especiales de Chile que yo quisiera subrayar de la manera más enfática, pues las soluciónes a los problemas que tenemos hoy en Chile, ya sea con los tsunamis, con el cambio climático o con otros por venir, pasan por reconocer esta característica de país pequeño que permite actuar rápido, estableciendo conexiones entre distintos mundos. Esto es, literalmente, como nos ocurrió, cuando necesitábamos un símbolo que volviera a Valdivia a la calidad de puerto que tenía antes del terremoto del año sesenta, como una manera de hacernos cargo no sólo del terremoto que recién había ocurrido, sino que también del terremoto anterior que la inutilizó como puerto. Llamé de inmediato al Almirante González, Comandante en Jefe de la Armada y le pedí un faro. Y esa es una de las grandes cosas de este |

| país, que uno puede llamar al Almirante para pedirle algo tan loco como que le proporcione un faro para una causa noble, y que el Almirante diga que sí. Y este faro, que se llama Faro Péndulo, dio su primer destello el día 15 de abril, recién pasado. En la (Fig. 3) se aprecia al Almirante González con un stand by, encendiéndolo por primera vez, junto a las autoridades de Valdivia y otras autoridades navales. |

|

Que un llamado, tan peregrino, pidiendo un faro sea aceptado con naturalidad y que el asunto resulte en un tiempo muy corto, sólo se puede lograr sobre la base de una relación profunda entre dos instituciones muy distintas, una institución científica y la Armada. Una relación que ha sido construida sobre la base del trabajo mutuo, de poner atención al detalle, de aprender los unos de otros. Nosotros hemos sido totalmente transformados, como instituto científico de avanzada, de primera línea en el mundo, por nuestro trabajo en conjunto con la Armada, que nos ha templado de una manera que es difícil de describir. Sin duda ya no somos los mismos que eramos antes de que nuestra alianza con la Armada se estableciera. Por otro lado creemos también que, en alguna modesta medida, hemos podido contribuir con un nuevo ángulo a la actividad de la Armada.

Es importante, en relación a como se ha ido desarrollando esta alianza tan estrecha con la Armada, tener en mente de que las cosas comienzan muchas veces por razones -digamos contingentes- y después toman vida propia, con sus propias características que las hacen independientes de lo que las hizo empezar. Por eso he tratado de recordar cómo partimos en esto que parece tan natural hoy día.

Fue más o menos así: alrededor del año 2000, había varias cosas en juego. La más inmediata, era una disputa limítrofe sobre dónde estaba exactamente la frontera entre Chile y Argentina en el Campo de Hielo Sur. Los campos de hielo son la extensión de hielo, más grande del hemisferio sur, ubicada fuera de la Antártica; hielo continental, no hielo marino. Al verlos por primera vez, la reacción es de asombro y viene a la mente una frase de otro físico, un físico experimental, Isidore Rabi: “¿y esto, quién lo encargó?" .Esta frase la pronunció Rabi refiriéndose a una partícula que se llama el muon, que es una partícula idéntica al electrón, pero con la sola diferencia que posee 200 veces su masa. Ahora cuando un físico ve algo así, queda absolutamente perplejo porque no había ninguna necesidad de que eso estuviera ahí. Por lo tanto, hay que explicárselo, apoderarse de la rareza y convertirla en un instrumento de trabajo.

Lo mismo pasó con los Campos de Hielo. Estaban ahí, y tenían que ver, en esa época, con un problema limítrofe, porque la línea divisora tiene alguna relación con hacia qué lado que fluyen las aguas. Después se armó una discusión sobre si un glaciar podía ser considerado un río, evidenciando la necesidad de estudiar de una manera científica y con precisión, la dinámica de los glaciares de la Patagonia.

Paralelamente, la sociedad chilena, hace diez años atrás, todavía estaba saliendo de un proceso traumático, siendo muy importante encontrar tareas para ejecutar en conjunto con las Fuerzas Armadas, y esta resultaba ser una tarea conjunta ideal, en la cual la capacidad logística de las Fuerzas Armadas, especialmente de la Marina, era esencial para acceder y trabajar en el lugar a través de una combinación de buques y helicópteros. La ocasión era natural y propicia para poner la ciencia a cargo de una causa que trascendía sus propios ámbitos.

Por otra parte, el asunto sólo podía resolverse bien si se resolvía en conjunto con el mundo entero y en especial con Argentina, que era el otro interesado por el aspecto limítrofe. Entonces concurrieron tres componentes: la urgencia, la necesidad de la participación de la Armada y la componente internacional. Estos tres aspectos también están presentes y son esenciales en el problema de los tsunamis.

|

| Intentamos juntar estas tres cosas en una conferencia científica internacional, con especialistas de todo el mundo, a bordo de un buque, que tuvo lugar ahí mismo en el lugar de los hechos y usamos por primera vez las palabras que ustedes ven en la (Fig. 4): “Fuerza de tarea científica de los Campos de Hielo”. Esta misión a los campos de hielo, en conjunto con los argentinos y la comunidad internacional obtuvo la primera plana del diario “El Clarín” de Buenos Aires (Fig.5) y causó un impacto muy positivo de acercamiento. |

|

El término “fuerza de tarea” fue empleado con la intención de transmitir que este era un problema de carácter urgente, en el cual había que actuar radicalmente y producir un resultado y cambiar la situación, no paulatinamente, no había tiempo para aprender tranquilamente, para profundizar, para tejer al lado del fuego. Había que meterse y hacer cambiar la cosa en un par de años, no en diez. |

|

Esto de la urgencia me hace recordar que mi profesor en Princeton tenía en su oficina una réplica de un cuadro español muy famoso: “Los fusilamientos del 2 de mayo” de Goya. Siendo yo estudiante le pregunté con cierto asombro, ¿por qué tiene usted esto aquí en su oficina? Y él me respondió: “para recordarme los plazos”. Eso nunca lo olvidé. Entonces no hay nada mejor que tener plazos y eso la Marina lo comprende muy bien, mientras que los civiles, en general, no lo comprenden.

Así es que, repito, si uno se iba a meter en esto había que meterse de inmediato, de una manera extraordinariamente ambiciosa, rápidamente entrar en la clase mundial, no podía ser de a poquito, no había tiempo ni valía la pena de otra manera.

Las discusiones de esa conferencia científica poco usual a bordo de un buque, aparecieron en el libro que aparece en la (Fig.4) y se llama “The Patagonian Icefields” y la conclusión central —yo diría, en la práctica— fue la necesidad de contar con un radar de penetración de hielo que pudiera ser utilizado desde un avión. Existían ciertos prototipos que habían sido utilizados, pero que eran arrastrados con trineos sobre la superficie, y las condiciones de la geografía en la Patagonia hacen muy laborioso ese desplazamiento. Un radar aerotransportado era el sueño, no existía, porque el hielo de la Patagonia tiene un nombre curioso, se llama hielo templado. Este término, que parece una contradicción, se refiere a que es hielo que tiene agua intersticial que impide la penetración del radar si la longitud de ondas no es precisa.

Necesitábamos entonces un radar aerotransportado, que no existía, pero descubrimos —y fue fruto de esa misma discusión— que había uno en la NASA, aunque para un hielo de tipo distinto, llamado hielo frío, que hay desde el sur de la península Antártica hasta el polo y también en la Antártica Occidental. Entonces allí, con un sentido de absoluto oportunismo -en esto quiero hacer énfasis: uno se desvía aparentemente de la ruta obvia y después regresa- decidimos desviar el foco al lugar donde hay hielo seco, que es la Antártica y aliarnos con la NASA, que tenía el radar y la experiencia necesaria.

|

|

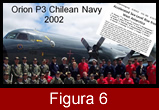

En la (Fig. 6) está el Almirante Vergara, entonces Comandante en Jefe de la Armada, la entonces Ministra de Defensa Michelle Bachelet y las tripulaciones, las cuales tienen tres colores distintos, los buzos verdes son de la Armada, las chaquetas azules son de la NASA y los buzos rojos, de nuestro instituto. La fotografía fue tomada en Valdivia, el 2002, antes de la partida de la primera expedición.

|

Esta expedición fue concebida con una gran audacia que cambió el modo como el mundo veía las expediciones científicas aéreas a la Antártica, en especial a sus regiones más remotas; y eso es otra cosa en la que quiero hacer énfasis, cómo un país pequeño puede obtener rasgos y aspectos de originalidad que pueden cambiar al mundo.

La observación de los hielos de la Antártica y de la posibilidad de que una gran parte de los hielos se fracture, era algo que sólo se hacía sobre la base de la utilización de satélites, especialmente con el IceSat de la NASA. Pero, como los satélites están muy lejos y pasan muy rápido, necesitaban ser complementados con observaciones de baja altura desde un avión. Lo importante era tener un avión que pudiera llegar muy lejos, pues esto estaba a más de mil quinientas millas náuticas de Punta Arenas.

La maravilla de Chile, y que asombra en el extranjero cuando uno lo cuenta, es que uno pueda tener camaradas de aventura que puedan contribuir con un avión P3 o con un faro, ¡lo que no es menor para un científico! Entonces, la concepción de esta misión fue la siguiente: se necesitaban unas 10 horas de sobrevuelo a un lugar que estaba a 1500 millas náuticas. El método estándar de hacerlo, era el método de la National Science Foundation de EE.UU., un proyecto a cinco años plazo, que consistía en establecer depósitos de combustible que eran lanzados en paracaídas para que después aviones más chicos con esquíes, pudieran aterrizar y hacer la medición etc., es decir, un despliegue logístico enorme.

La concepción desarrollada por nosotros en conjunto con la Armada y con la NASA, fue totalmente distinta, consistió en hacer vuelos desde Punta Arenas, que estaba al borde del rango máximo del avión P3. En el primer vuelo fueron cinco horas para el Sur, media hora de mediciones sobre la zona de interés y cinco horas de vuelta hasta Punta Arenas a comer centolla, lo cual era un concepto bastante distinto de expedición Antártica que lo que se había hecho hasta la fecha. Con la pericia de los pilotos navales el tiempo de medición se logró ir ampliando, y la misión pasó a la leyenda. |

|

El video que se muestra a continuación (Fig. 7) muestra cómo este logro impactó al mundo. Una de las personas que salen hablando allí a nombre de la NASA se llama Waleed Abdalati, y es, desde hace pocos meses, el Chief Scientist de la NASA, el científico jefe de toda la NASA, un gran colaborador nuestro. Él me escribió en una oportunidad que había, en su opinión, participado en dos cosas grandes en su vida: una era la concepción y puesta en órbita de IceSat, y la otra era esta expedición conjunta con la Armada y con nuestro centro. Esa es la magnitud de lo que se está describiendo. |

La conferencia científica a bordo del “Aquiles” fue el año 2000. Es decir, desde que nos juntamos a hablar hasta que hicimos esta expedición sin precedentes a la Antártica, pasaron solamente dos años.

Recuerdo que regresando de Punta Arenas, encontrándonos en el hotel de la Armada, había una copia de la revista Scientific American, cuyo artículo de la tapa, escrito por un eminente glaciólogo, se titulaba “Walking on thin ice” (“Caminando sobre hielo delgado”), y decía que el lugar donde había que ir a ver la inestabilidad de la Antártica, era la Antártica Occidental, el glaciar de Pine Island, pero que era imposible hacerlo porque era el lugar más remoto, en el sentido de distancia de cualquier base, y con el peor clima del mundo y que era una lástima que no se pudiera hacer. Entonces nosotros escribimos una carta al Scientific American, que decía “acabamos de volver de ahí”. No la publicaron, pero la escribimos.

Empezamos a pensar, ahí mismo, cómo regresar al problema original que era la Patagonia. Y aquí hay una cosa que es interesantísima que tiene el problema del cambio del clima observado a través de su efecto en el hielo y, recíprocamente, del efecto que el hielo produce en el cambio del clima. El problema es continuo geográficamente, es decir, está el hielo de la Antártica que tiene sus propias características, pero después continúa de algún modo cambiando hacia la Patagonia. Entonces lo que se aprende en la Antártica sirve para la Patagonia y viceversa, porque es un gran problema conjunto.

Me atrevería a decir que hay una semejanza -metafórica si ustedes quieren-, dada por esta geografía de Chile con lo que ocurre con los tsunamis, que son muy distintos según ocurran en un fiordo, o frente a una costa abierta.

Bueno, nosotros regresamos a esto con el conocimiento adquirido en la Antártica y logramos en el año 2006, inventar con éxito el primer radar para hielos templado que operó en la Patagonia. El concepto fue absolutamente “deschavetado” al comienzo, por su brutal simplicidad. Había que ajustar la longitud de ondas del transmisor de radar para que tuviera la frecuencia correcta para penetrar el hielo templado. La longitud de ondas de una antena se ajusta, acortando o alargando el cable. Entonces la solución brutal que se encontró fue utilizar un avión naval CASA 212, que tenía entre sus usos remolcar un blanco para hacer prácticas de tiro antiaéreo. Rumores mal intencionados corrían de que el avión mismo tenía varios hoyos por ese uso, pero no los verificamos.

|

El winche para remolcar el blanco fue utilizado para lanzar, con el portalón del avión abierto, esta especie de torpedo de color naranja, que es el emisor de radar como se muestra en la (Fig. 8). Entonces, la configuración tenía un cable de cientos de metros y el avión que giraba entremedio de los glaciares con esta especie de volantín atrás.

|

|

Este concepto bastante chileno de hacer las cosas, funcionó y también pasó a la leyenda de la especialidad mundial como el primer radar para medir hielo templado en la Patagonia desde un avión.

La expedición anterior a la Antártica Occidental que se repitió varias veces con el avión P3, dio lugar a un cambio completo en el enfoque que la NASA daba a sus expediciones a la Antártica. Nació un proyecto llamado IceBridge, que está en vigencia ahora y que utiliza aviones de largo alcance. Como se echó a perder el IceSat, lo único que queda en acción es el proyecto IceBridge, consecuencia lineal de la expedición del trabajo de la NASA con la Armada y con nosotros. Ese es el nivel de impacto.

|

Ahora, todo esto no es sólo volar, se publican artículos científicos artículos, se desarrollan instrumentos. Hay otras aplicaciones a lagos que desaparecen repentinamente, que se se desarrollaron después. Estos logros se ilustran en las (Figs. 9 y 10) donde se ve, por ejemplo una imagen de un artículo en la revista Journal of Glaciology, de alta reputación en glaciología, con afiliaciones de sus coautores a la Armada, al CECs, a la NASA. Se forma todo un mundo alrededor de la tarea. Y la aventura sigue (Figs. 11 y 12).

Me parece que, a partir de lo anterior uno podría arriesgarse, por analogía, a sugerir los siguientes puntos como relevantes para atacar el problema de los tsunamis:

|

|

|

|

* Empezar por buscar y contratar uno o dos profesionales jóvenes talentosos, que uno busca por todo el mundo, y ponerse a trabajar en calidad de bisagra con la Marina y la comunidad internacional.

* La idea lineal de empezar a preparar gente para después comenzar a trabajar no es buena, porque no hay tiempo. Se va entrenando la gente a medida que se avanza.

* Llevar a cabo uno o dos seminarios avanzados con las principales figuras internacionales en el campo.

* Eligir un problema clave a resolver y hacerlo utilizando las características extremas y únicas de Chile, tanto geográficas como sociales. Central entre estas últimas es la facilidad de comunicación que hay entre los diferentes estamentos de un país pequeño. |

* Tomar un riesgo grande, calculado, pero grande.

* El tiempo que hay que darse para hacer un impacto en la arena internacional no debiera ser más que un par de años. Aquí no hay diez años de tiempo para hacer las cosas con cuidado, pues el problema es urgente.

* No hay tiempo para intentar alcanzar un gran consenso. Los grandes consensos se demoran mucho y en realidad salen solos después de la victoria.

* Hay que cortar de un golpe la burocracia, se necesita un presupuesto moderado, pero flexible.

* No hacer planes de largo plazo, porque el primer éxito va a ir indicando cual es la etapa siguiente. En un asunto como este, el peor error sería hacer un plan estratégico a veinte años.

* Considerar a Chile como un laboratorio para el mundo. No solo pedir ayuda, sino que dar al mundo tanto o más de lo que se recibe de el, solo así el esfuerzo rinde y el pago de ese esfuerzo después de unos diez años es muy significativo.

Para concluir quisiera enfatizar que el asunto clave de esto no son ni los aviones, ni los aparatos,ni lo que se llama hardware, la clave de esto es un pequeño grupo de gente con pasión.

|

|

La fotografía de la (Fig.13) corresponde a una reunión, cuando se estaba planeando la primera misión a la Antártica. Fue tomada en la base Wallops de la NASA. En ella se aprecian dos oficiales de la Amada que están de civil, además de quien hablamos antes, es ahora es el jefe científico de la NASA. También uno de nuestros glaciólogos. Es la simpleza de este ambiente, la interacción intensa e informal, lo que hace que el asunto funcione. |

|

Lo anterior se confirma si uno busca en la webb el Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) en Hawai. Uno no encuentra un edificio de diez pisos lleno de gente, sino que las siguientes imágenes (Figs. 14 y 15), una pequeña casa (Fig. 14) y un grupo de nueve personas (Fig. 15). ¡Eso es lo que debemos hacer aquí para los tsunamis! Formar un grupo civil pequeño de elite, que, en estrecha alianza con la Armada, pueda llegar a satisfacer este famoso aviso de Shackleton para la expedición transantártica (Fig.16):

|

“Se buscan hombres para un viaje peligroso, sueldos

pequeños, mucho frío, largos meses de oscuridad

absoluta, peligro constante, regreso dudoso,

honor y reconocimiento en caso de éxito.”

(Ernest Shackleton)

|

Muchas gracias.

|

|